El cine nunca ha sido un arte inocente. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, se convirtió en un medio capaz de entretener, emocionar, educar y, sobre todo, cuestionar. La relación entre cine y política es profunda y compleja: por un lado, los gobiernos han visto en el séptimo arte un instrumento de propaganda y manipulación; por otro, cineastas valientes lo han utilizado como un arma de resistencia y denuncia.

La historia demuestra que las películas con un fuerte contenido social o político suelen incomodar al poder. Muchas veces terminan siendo películas censuradas o prohibidas en su momento, solo para ser reivindicadas años después como obras maestras. En este artículo exploraremos cómo funciona la censura en el cine, qué títulos han provocado mayores polémicas y por qué el cine político sigue siendo fundamental en la actualidad.

El cine como espejo de la política y la sociedad

El cine es un lenguaje universal. Su fuerza radica en la combinación de imágenes y sonidos capaces de transmitir ideas de forma directa y emocional. Por eso, no sorprende que los gobiernos lo hayan utilizado como vehículo de propaganda. Basta recordar los noticieros del nazismo dirigidos por Leni Riefenstahl o las producciones estalinistas en la Unión Soviética.

Pero esa misma fuerza lo convierte en un medio peligroso para quienes temen a la crítica. Cada vez que un director señala injusticias sociales, denuncia abusos de poder o da voz a sectores silenciados, la censura aparece como mecanismo de control. La censura en el cine no solo limita la libertad creativa: es también una forma de silenciar la memoria colectiva y moldear la opinión pública.

Ejemplos históricos de películas censuradas

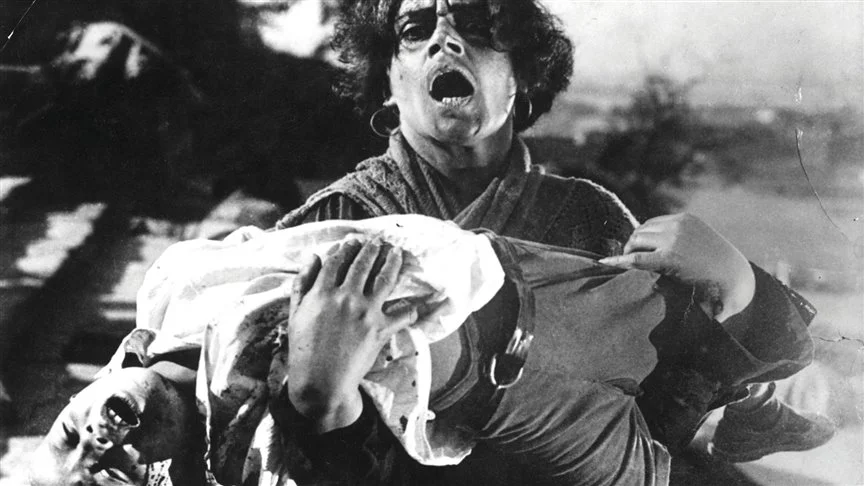

El acorazado Potemkin (1925) – Serguéi Eisenstein

Este clásico del cine soviético narraba el motín de los marineros del acorazado Potemkin contra oficiales zaristas. Aunque fue concebido como propaganda revolucionaria, su fuerza visual fue tan grande que varios países europeos lo prohibieron por temor a que inspirara levantamientos sociales. Paradójicamente, la censura internacional terminó reforzando su aura mítica como una de las películas más influyentes de todos los tiempos.

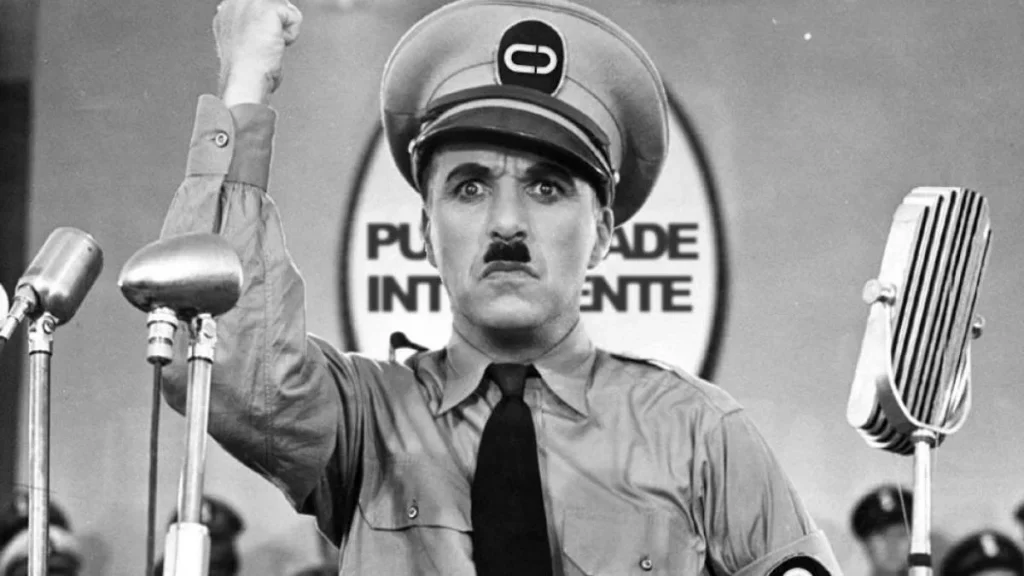

El gran dictador (1940) – Charlie Chaplin

Chaplin ridiculizó a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial, antes incluso de que Estados Unidos entrara en el conflicto. El filme fue prohibido en varios países aliados del nazismo y causó incomodidad política por su atrevimiento. Hoy se la considera una obra maestra que demostró el poder del humor como herramienta política.

La batalla de Argel (1966) – Gillo Pontecorvo

Rodada casi como un documental, retrató la guerra de independencia de Argelia contra Francia. Su crudeza y realismo fueron tan impactantes que Francia la prohibió durante años. Décadas más tarde, el filme se proyectó incluso en Estados Unidos para entrenar militares en tácticas de contrainsurgencia, prueba de que el cine puede incomodar y servir al poder al mismo tiempo.

La naranja mecánica (1971) – Stanley Kubrick

Aunque no aborda directamente la política, su visión sobre la violencia, el control social y la manipulación del individuo generó una fuerte controversia. En Reino Unido, el propio Kubrick solicitó retirar la película por las reacciones adversas y la censura mediática. Su caso refleja cómo una obra puede convertirse en espejo incómodo para la sociedad.

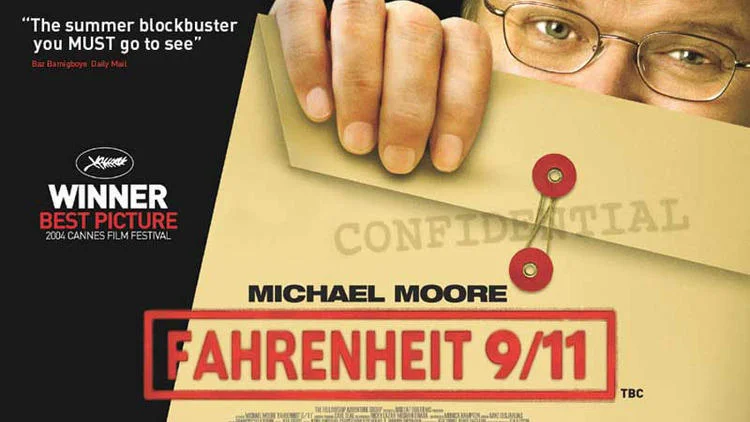

Fahrenheit 9/11 (2004) – Michael Moore

Este documental cuestionó la respuesta del gobierno de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre y la invasión de Irak. Fue premiado en Cannes, pero en su propio país sufrió boicots, críticas y limitaciones en su distribución. Su éxito demostró que el cine político sigue siendo un espacio para confrontar al poder.

La censura en el cine: una constante global

La censura no es exclusiva de regímenes autoritarios. A lo largo del siglo XX, países democráticos también han restringido películas que se consideraban inmorales, peligrosas o políticamente subversivas. Lo que cambia es el discurso: a veces se censura en nombre de la seguridad nacional, otras en defensa de la moral pública o la estabilidad social.

En América Latina, por ejemplo, dictaduras como la argentina o la chilena prohibieron numerosas películas críticas a sus regímenes. En Oriente Medio, muchos filmes occidentales son vetados por razones religiosas o culturales. Incluso en la actualidad, en países como China, las producciones extranjeras deben pasar por filtros estatales que eliminan todo contenido considerado “sensible”.

Esto confirma que la censura en el cine sigue siendo un fenómeno vigente, aunque sus formas varíen según el contexto.

Cine y política en el siglo XXI

El siglo XXI ha traído nuevos escenarios para la relación entre cine y política. Por un lado, el streaming abrió posibilidades para que películas censuradas en un país circulen globalmente. Plataformas como Netflix, Prime Video o Mubi han permitido que muchos títulos críticos lleguen a públicos que antes estaban limitados.

Sin embargo, también existen nuevas formas de control. Gobiernos negocian qué títulos pueden estar disponibles en su territorio, mientras que algoritmos y corporaciones deciden qué historias se promueven y cuáles permanecen ocultas. La batalla ya no es solo contra la censura estatal, sino también contra el silenciamiento digital.

Al mismo tiempo, el auge del cine político contemporáneo demuestra que la incomodidad sigue viva. Películas sobre migración, cambio climático, feminismo, racismo o corrupción siguen encontrando resistencia en algunos sectores, pero también consiguen conectar con públicos cada vez más conscientes y críticos.

¿Por qué las películas políticas incomodan tanto?

La incomodidad proviene de algo simple: el cine moviliza emociones. Una imagen puede ser más poderosa que un discurso. Cuando un género de película muestra injusticias de manera directa, obliga al espectador a reflexionar y, en algunos casos, a cuestionar su realidad. Eso es lo que los gobiernos temen: que el público pase de la contemplación a la acción.

Por eso, cada vez que un filme es censurado, en el fondo se reconoce su fuerza transformadora. Y la historia ha demostrado que muchas de esas películas terminan sobreviviendo al poder que intentó silenciarlas.

Conclusión

La relación entre cine y política es inseparable. Allí donde hay un gobierno temeroso de la crítica, habrá películas censuradas que revelan las grietas del sistema. Y mientras existan cineastas dispuestos a contar historias incómodas, la censura en el cine seguirá siendo un recordatorio de que el arte no se conforma con entretener: también busca incomodar, provocar y despertar conciencias.

El cine político seguirá siendo necesario porque nos recuerda que las imágenes tienen poder. Y, como lo demuestra la historia, ningún muro de censura ha logrado detener para siempre una buena película.